はじめに

富士山にはいくつかの登山ルートがありますが、その中でも「須走ルート」は自然が多く、下山は砂走りで一気に駆け下りられる特徴を持っています。吉田ルートより人が少なく、静かに登山を楽しみたい人に人気があります。

今回は、2024年8月19日〜20日の2日間で、須走口五合目からスタートし、本七合目の山小屋「見晴館」に宿泊。その後、翌早朝に山頂へ到達し、剣ヶ峰まで登ってきました。この記事では、その体験をもとに「これから須走ルートで登山する方」に役立つ情報を交えながら、行程を紹介していきます。

須走ルートの特徴

まず簡単に須走ルートの特徴を整理しておきます。

- 出発地点:須走口五合目(標高約2,000m)

標高は吉田口より少し低いので登る距離が長めですが、その分「富士山らしい自然の変化」を感じやすいルートです。 - 混雑が少なめ

吉田ルートほど人が多くないので、落ち着いて登山できます。団体客が少ないのもポイント。 - 砂走りで一気に下山可能

下山時はザクザクとした砂利道を駆け下りられるので、時間短縮&爽快感あり。 - 山小屋は吉田ルートより少ない

宿泊計画は慎重に。今回は「本七合目・見晴館」に泊まりました。

富士登山・須走ルート 必要な持ち物まとめ

✅ 必須アイテム

- 登山靴(ミドルカット以上・防水タイプ)

- レインウェア(上下セパレート)

- 防寒着(フリース+ダウンジャケット)

- 手袋・ニット帽などの防寒小物

- 登山用リュック(30L前後)+レインカバー

- ヘッドライト(予備電池つき)

- 飲み物(1.5〜2Lが目安)

- 行動食(チョコ・ナッツ・エナジーバーなど)

- 日焼け止め・サングラス

- 地図や登山アプリ(オフライン使用できるもの)

🛠 あると便利なもの

- ストック(トレッキングポール)

- ゲイター(砂走りで砂が靴に入るのを防ぐ)

- モバイルバッテリー

- 汗拭きシート・ウェットティッシュ

- 小銭(トイレは有料/100円玉多めに)

- 耳栓・アイマスク(山小屋の相部屋対策)

- 薬類(頭痛薬・酔い止め・絆創膏など)

🏕 山小屋泊で必要なもの

- ジップロックやビニール袋(ゴミ持ち帰り用、防水対策にも)

- 着替え(速乾性インナー・靴下)

- タオル(フェイスタオルサイズ)

- 軽食(山小屋食以外に口にしたいもの)

行程概要(タイムスケジュール)

まずは全体の流れをざっくり表にしておきます。

| 日程 | 時間 | 行動 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 8月19日 | 10:00 | 須走口五合目 出発 | 天気良好、暑くて汗だく |

| 12:00 | 六合目付近 | 涼しくなり登りやすい | |

| 15:00 | 本七合目「見晴館」着 | 気温15℃、宿泊 | |

| 8月20日 | 2:00 | 山小屋 出発 | 星が美しい |

| 5:00 | 山頂(ご来光) | 気温4℃、強風で寒い | |

| 6:00 | 剣ヶ峰到達 | 日本最高地点 | |

| 6:30 | 下山開始 | 須走口へ | |

| 8:30 | 須走口五合目着 | バスで御殿場駅へ |

1日目:須走口五合目から本七合目へ

10:00 五合目出発

須走口五合目は標高約2,000m。夏の真っ盛りで、到着した時点ではかなり暑く感じました。Tシャツ1枚で十分なほどで、歩き始めるとすぐ汗だくになります。

💡 アドバイス

- 出発直後は気温が高いため、速乾性のあるインナーや薄手のTシャツが快適。

- 登り始めに汗をかきすぎると、後で冷えて体調を崩しやすいので、調整できる服装がおすすめです。

須走ルートは序盤から緑が多く、他のルートに比べて「森林の中を歩く」感覚が強いです。土の感触が残っており、富士山の荒々しい溶岩道に入る前の自然を感じられるのが魅力。

12:00 六合目付近

標高が上がるにつれて、気温はぐっと下がります。六合目あたりでは、朝の暑さが嘘のように涼しくなり、汗も引いて快適な登山に。

💡 アドバイス

- このあたりから少し風が通り、体が冷えることもあるので、薄手の長袖を羽織れるようにしておくと安心です。

- すでに標高2,500m近く、平地より酸素が薄くなってきます。歩くペースを意識的に落とすことが大切です。

15:00 本七合目「見晴館」到着

午後3時頃、ようやく本七合目の山小屋「見晴館」に到着しました。標高は約3,400m。ここまで来ると気温は一気に下がり、15℃ほど。半袖では肌寒く、フリースや薄手ダウンを重ね着する必要がありました。

宿泊した見晴館は、須走ルートでは定番の山小屋のひとつ。名前の通り、天気が良ければ絶景が見渡せます。ただし、山小屋ならではの環境であることを忘れてはいけません。

💡 山小屋宿泊の注意点

- シャワーはありません。 汗をかいた体を拭けるように、ウェットシートがあると快適。

- 相部屋スタイルが基本で、隣の人との距離が近いです。耳栓やアイマスクを持参すると眠りやすい。

- 食事はシンプルですが、登山中はとてもありがたい。

標高3,000mを超えると、体調に変化を感じる人も出てきます。頭痛や吐き気といった高山病の初期症状が出ることもあるので、無理せず休むのが大切です。

私はこの時点で軽い高山病になり、ずっと頭痛がしていました。

夜の過ごし方

山小屋では20時前には消灯になります。外に出ると、満天の星空が広がっており、空気が澄んでいるせいか、都会では見られないほどの輝きでした。

ただし、夜はしっかり冷え込みます。室内は毛布がありますが、気温が10℃近くまで下がるため、ダウンや厚手の靴下を着たまま寝る人も多いです。

そして翌日は午前2時に起床し、山頂に向けて出発します。

2日目:いよいよ山頂アタック

2:00 本七合目・見晴館 出発

いよいよ山頂を目指す2日目。午前2時に起床し、準備を整えて出発しました。標高はすでに3,400mを超えているため、空気は薄く、一歩ごとに息が上がります。

外に出ると、夜空はまさに「満天の星」。都会ではまず見ることのできないほどの輝きで、まるでプラネタリウムに包まれたような感覚でした。

💡 アドバイス

- 深夜は真夏でも気温が10℃以下まで下がります。手袋・ネックウォーマー・厚手の靴下が必須。

- ヘッドライトは必ず用意。懐中電灯よりも両手が自由になるため、安全性が高いです。

- 星空を撮影したい人は、一眼カメラや三脚が必要ですが、荷物が増えるのでスマホで記録する人が多いです。

高度が上がるごとに厳しさが増す

本七合目を出てからは、急斜面が続きます。気温はさらに下がり、強風に吹かれると体感温度は一気に冷え込みます。

💡 体感温度の目安

- 標高3,400m:気温10℃前後(風ありで体感5℃程度)

- 山頂付近(標高3,700〜3,800m):気温4℃、風速10m以上で体感0℃以下

登るほどに「息が苦しい」「体が重い」と感じることがあります。これは高山病の初期症状であることも多いので、無理をせず休憩を取りながら進むことが大切です。

5:00 富士山頂でご来光

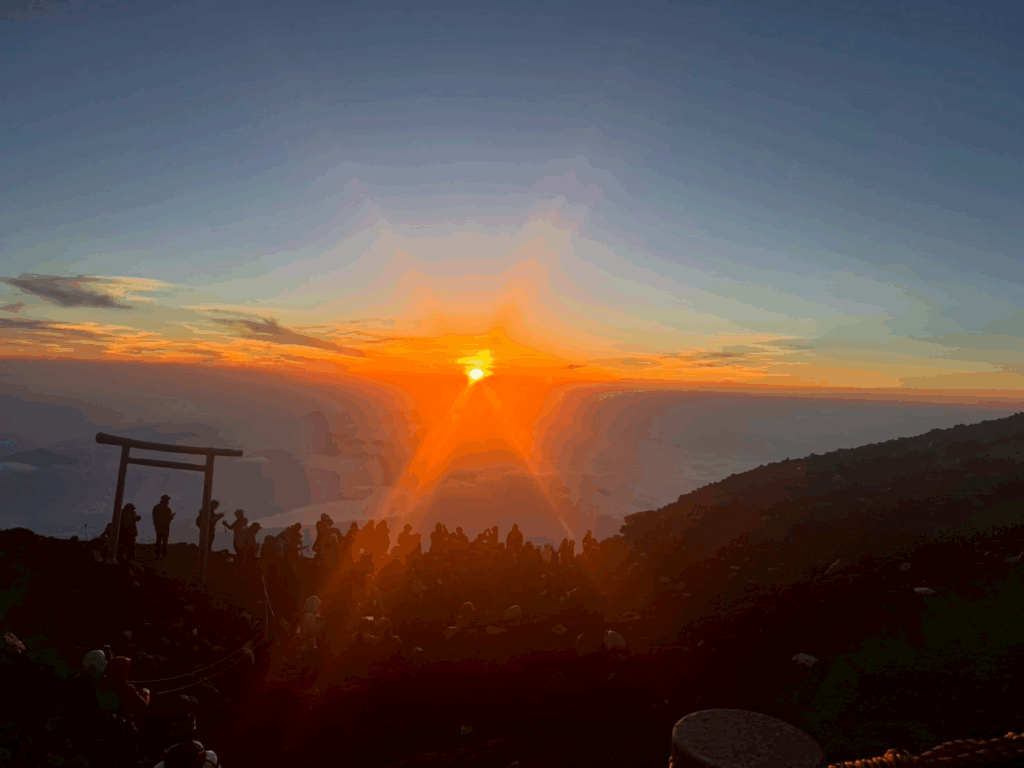

ついに山頂へ到着!ちょうど日の出の時刻に合わせることができました。雲海の向こうから太陽がゆっくりと顔を出し、辺り一面が黄金色に染まる瞬間は、まさに言葉を失うほどの美しさ。

周囲の登山者からは自然と歓声が上がり、カメラやスマホで必死にその瞬間を撮影していました。

💡 ご来光観賞の注意点

- 山頂は 気温4℃前後・強風 が当たり前。ダウンジャケットに加え、手袋・帽子で完全防寒を。

- カメラやスマホは寒さでバッテリーが急激に消耗します。モバイルバッテリーがあると安心。

- 混雑時は座る場所が少ないため、早めに到着して場所を確保しておくと落ち着いて観られます。

また、山頂で持参したポテトチップスを取り出すと…袋がパンパンに膨らんでいました。これは標高が高く気圧が低いために起こる現象。ちょっとした科学実験のようで、登山ならではの面白い体験です。

剣ヶ峰へ ― 日本最高地点へ挑戦

富士山の山頂といっても、実は「火口をぐるっと囲むお鉢巡り」があります。その中で最も高い場所が「剣ヶ峰」(標高3,776m)です。

ご来光を見た後、そのまま剣ヶ峰へと向かいました。火口を横目に歩く道は強風が吹き付け、気を抜くとバランスを崩しそうになるほど。体力的にも消耗していますが、日本最高地点を目指す気持ちが背中を押してくれます。

剣ヶ峰に到達すると、そこには「日本最高地点」の石碑が。多くの登山者が順番に記念撮影をしていました。達成感は格別で、「ここに立ったんだ」という実感がじわじわ湧いてきます。

6:30 下山開始

山頂を満喫した後は、いよいよ下山。須走ルートの醍醐味といえば「砂走り」です。

ザクザクとした火山砂を一気に下っていきますが、大きな石などにつまづきやすく、足腰にかなりの負担がかかります。

💡 砂走りの注意点

- 靴の中に砂が入りやすいため、ゲイター(スパッツ)があると快適。

- 下山中も紫外線は強烈。日焼け止め・サングラスは必須。

- 駆け下りると転倒リスクもあるので、バランスを崩さないよう注意。

下山開始から約2時間で、8時半には須走口五合目に到着。最後はバスに乗り、御殿場駅まで戻りました。